В частности, интересны эти полукружья с центром за Волгой.

Может сектора обстрела артиллерии? Но тогда от точки "К" получается многовато для того времени.

Если 20-30-е - то первыми на ум приходит Самарский укрепленный район и Д.М. Карбышев. Соответственно - это 1918-19 годы.Лёt4ик писал(а):Что бы эти обозначения на картах могли значить? Предположу, что карты 20х-30х годов прошлого века.

Вот-вот! А на востоке у нас только белые были...honzales писал(а):смущает направление секторов на Куйбышев, а не на запад.

Карта, скорее всего - раскрашенная Трехверстка (или Трехверстовка, пишут по-разному).Лёt4ик писал(а):В 40е продолжали пользоваться старыми картами?

Что радары сейчас, что "слухачи" раньше должны были обнаружить вражеские самолеты на максимальном удалении от потенциальных целей, не?Лёt4ик писал(а):А вот с позициями "слухачей" и их направлением непонятно.

В В. Елгушах и, вроде, в верхах Крестового оврага располагались зенитные батареи ПВО, которые прикрывали город от возможных авианалётов.

С чего вдруг глупость?Лёt4ик писал(а):Могли ли, в то время считать, что пилоты будут лететь ориентируясь по реке? Хотя этот вопрос - очевидная глупость

Это понятно, непонятно направление "слушания". Да и (может просто, плохо разбираюсь в этих вопросах) как работала в этом случае связь? Ведь в то время радиосвязь только набирала обороты? А расстояния между теми и другими немаленькие. Особенно до Елгушей.honzales писал(а):Что радары сейчас, что "слухачи" раньше должны были обнаружить вражеские самолеты на максимальном удалении от потенциальных целей, не?

Да я просто отталкивался от того, что наши лётчики ДА в то время уже летали бомбить Берлин. При этом довольно точно выходили на цель даже следуя над облаками, не видя земли. Правда, сейчас вспомнил, что у немцев, насколько знаю, не было дальней авиации. Во всяком случае в том виде, в каком она была у нас. Так что, может, они и хуже ориентировались чем наши пилоты? Хотя что-то сомнительно.honzales писал(а): С чего вдруг глупость?

Лететь можно по азимуту, конечно, но для этого нужны подробнейшие карты.

А вот тут у меня вдохновение кончилось. Надо бы поподробнее историю почитать...honzales писал(а):Так какие еще будут версии, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства?

Только Самарский укрепрайон и Д.М. Карбышев?

Куйбышев - "запасная столица", так что снабжали ПВО неплохо. С радиосвязью еще до войны всё было ОК - диверсанты обеих воюющих сторон имели носимые радиостанции, а наши "органы" вели радиоигры. Что как бы было невозможно без двусторонней радиосвязи.Лёt4ик писал(а):Это понятно, непонятно направление "слушания". Да и (может просто, плохо разбираюсь в этих вопросах) как работала в этом случае связь? Ведь в то время радиосвязь только набирала обороты? А расстояния между теми и другими немаленькие. Особенно до Елгушей.

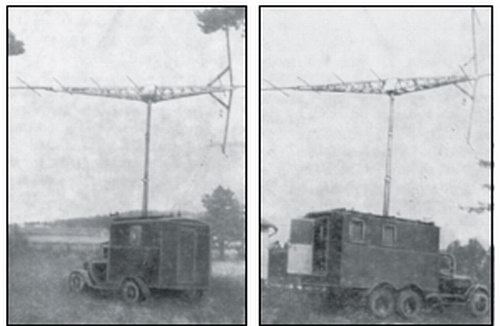

Направление "слушания" на первой карте вполне логично - накрывает подходы к зоне промышленных предприятий - сокский холодильник с заводом Электрощит (построен в 1943, правда, но там и до того были мастерские НКВД), Управленческий (завод № 145), Безымянский промышленный узел (заводы № 1, 18, завод № 24 и другие).Свастика над Волгой писал(а):После напряженной работы в НИИИС РККА была наконец разработана система радиообнаружения «Ревень», которая после доработки и полевых испытаний только в октябре 1939 г. была принята на вооружение под наивным названием РУС-1 (радиоулавливатель самолетов). Эта очень громоздкая станция, смонтированная на 16 (!) автомашинах, прошла проверку боем во время войны с Финляндией. Первобытный радиотехнический монстр мог обеспечивать дальность обнаружения самолетов на расстоянии до 90 км. Сложность в эксплуатации привела к тому, что весной 1940 г. эта техника была отправлена в Закавказье. До начала войны успели выпустить 45 комплектов РУС-1[9 - Затем во время войны все они использовались на Дальнем Востоке]. Дальнейшее их производство было прекращено, т.к. на вооружение постов ВНОС в июле 1940 г. начала поступать РЛС дальнего обнаружения РУС-2, обладавшая более высокими тактико-техническими данными. Эта станция под названием «Редут», построенная на импульсном принципе, обеспечивала дальность обнаружения самолетов противника до 120 км. Причем монтировался комплект уже только на трех автомашинах.

РУС-2 была значительным шагом вперед, т.к. позволяла не только выявлять бомбардировщики на большом расстоянии и практически на любой высоте, но и непрерывно определять их дальность, азимут и даже скорость полета. С помощью этой РЛС командование ПВО теоретически могло наблюдать за изменением обстановки в воздухе в радиусе 100 км, определять силы противника и даже в какой-то степени его намерения, т.е. куда и сколько самолетов направляется, какому объекту угрожает наибольшая опасность и т.п. Получая данные о воздушной обстановке от нескольких станций РУС-2, находящихся в оперативно-тактическом взаимодействии, и нанося их на карту-планшет, командование ПВО района или зоны имело возможность непрерывно и более или менее достоверно, не надеясь на «слухачей-глухарей» пунктов ВНОС, следить за действиями противника и наиболее целесообразно планировать и использовать свои силы и средства.

Так что это направление скорее могло интересовать разве что только белогвардейцев в 1919 г, а не немцев в 1940-х...Кунеевский ИТЛ писал(а):В 1937 году в Кунеевке был создан лагерный пункт Ставропольского отдельного участка управления ИТЛ «Самаралаг». Заключённые были заняты на лесоповале и заготовке пиломатериалов. При лагере был отряд военизированной охраны, кладбище в квартале № 40 для заключенных, конюшни. Общая площадь лагеря составляла 2 гектара, ещё 0,5 га было отведено для строительства временной дороги для перевозки лесоматериалов.

Про бомбежку Берлина нашими ДБ-3 и ДБ-3Ф я читал давным-давно - как раз оттуда, помнится, и почерпнул, что ориентировались по железным дорогам, рекам и шоссе в разрывах облаков.Лёt4ик писал(а):Да я просто отталкивался от того, что наши лётчики ДА в то время уже летали бомбить Берлин. При этом довольно точно выходили на цель даже следуя над облаками, не видя земли. Правда, сейчас вспомнил, что у немцев, насколько знаю, не было дальней авиации. Во всяком случае в том виде, в каком она была у нас. Так что, может, они и хуже ориентировались чем наши пилоты? Хотя что-то сомнительно.

Я тоже, большинство факторов за это.Лёt4ик писал(а):Всё-таки склоняюсь в сторону гражданской.

Думаю, это скорее всего фронт обороны.Лёt4ик писал(а):А что-бы могла означать красная линия

Это буква "Л"Лёt4ик писал(а):А что-бы могла означать красная линия, и какой-то домик/башня в районе Лопатино? Может ещё одна полоса земляных укреплений и какой-нибудь наблюдательный пункт?

Можно даже на Google посмотреть на дом, в котором располагалось Управление 6-го военно-полевого строительства Восточного фронта.Самарские судьбы писал(а):В 1918 году, когда сложилась трудная обстановка на Восточном фронте, требовалось превратить города Поволжья в неприступные крепости. Карбышев возглавил строительство Самарского и Симбирского укрепрайонов по разработанной им схеме обороны.

В конце декабря 1918 года Дмитрий Михайлович прибыл в Самару, поселился на улице Советской (ныне улица Куйбышева, 71) в квартире N 5. И начал формировать Управление военно-полевого строительства Восточного фронта. Оно находилось на улице Заводской, 65 (ныне улица Венцека, 67).

В феврале 1919 года Карбышев докладывал М. В. Фрунзе, председателю Самарского губисполкома В. В. Куйбышеву о состоянии работ по укреплению Волжского рубежа. За небольшой срок были сделаны: окопы с проволочными заграждениями, блиндажи и убежища на Батракской, Самарской, Кинельской, Красноярской, Ставропольской и Усинской оборонительных позициях. Карбышев проектировал новые сооружения, составлял инженерные расчеты, писал инструкции, памятки и т. п.

Карбышев проектировал новые сооружения, составлял инженерные расчеты, писал инструкции, памятки, язык которых был четок и понятен.

Весной 1919 года армия Колчака, почти вплотную подошла к Самаре. В это время Карбышев - назначен главным руководителем оборонительных работ всего Восточного фронта, с переводом в Симбирск. Южная группа войск Восточного фронта готовилась к контрнаступлению. Карбышев получает задание укрепить северо-восточные рубежы Самары. Укрепления должны были проходить в 5-7 верстах от центра города.

В настоящее время в районе этого рубежа и находится улица, носящая имя Карбышева.

Осенью 1919 года Карбышев уехал из Самары на Южный фронт

...я был назначен в Самару (теперь Куйбышев) начальником инженеров самарского укрепленного района, комендантом которого был тов. В.В. Куйбышев. Одновременно я был назначен начальником 6-го военно-полевого строительства.страница автобиографии

В течении зимы 1918/19 г.г. я укреплял позиции УР на подступах к станции Кинель, Самаре и Сызрани.

В декабре 1918 года учавствовал в подавлении кулацкого восстания в районе Сызрани, причем был в бою с повстанцами.

в январе 2003 года мы ... посетили самарский музей вооружённых сил (за правильность названия не ручаюсь), что расположен напротив драмтеатра

...

под стеклом одной из витрин мы увидели личную карту Карбышева, который в своё время разрабатывал теорию сооружения укрепрайонов...

Ничего не многовато. Чем больше пушка, тем дальше стреляет.Лёt4ик писал(а): Может сектора обстрела артиллерии? Но тогда от точки "К" получается многовато для того времени.

Для триангуляции.Chix-pux писал(а):геодезические вышки. С каждой вышки должно быть видно соседнюю вышку. Для чего могли раньше использоваться такие вышки?

Геодезические знаки государственной геодезической сети ставят на возвышенностях - как раз для обеспечения видимости соседних.Chix-pux писал(а):Если мне не изменяет память, в настоящее время на этих точках стоят геодезические вышки.

А чем они отличаются?Лёt4ик писал(а):То-ли сектора обстрела, то-ли наблюдения...

Карта Стрельбицкого привязана немного кривовато (смещена влево примерно на 0.033 градуса)), но, судя по всему, точка "К" где-то в районе современного ипподрома-самолета.desa писал(а):в точке К нет триангуляционной вышки, и думаю не было, там нет выделяющейся на местности возвышенности, наоборот, получается чуть ли не в овраге между 9 просекой (1 линией) и 8 просекой

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей